モジュール詳細:信号

ラクダの背中のコブがどんな形かわかるかな?

モジュール上にはオシロスコープの画面がある。 画面にはチャンネルA、あるいはチャンネルBからの信号の波形が映っている。チャンネルは選択ツマミCSを用いて切り替えができる。

- チャンネルA(CS左位置)は入力信号と接続されている。

- チャンネルB(CS右位置)は信号合成機と接続されている。

モジュールを解除するには、入力に対応する正しい信号(表1参照)を生成するように信号合成機を調整し、Bボタンを押して送信する。

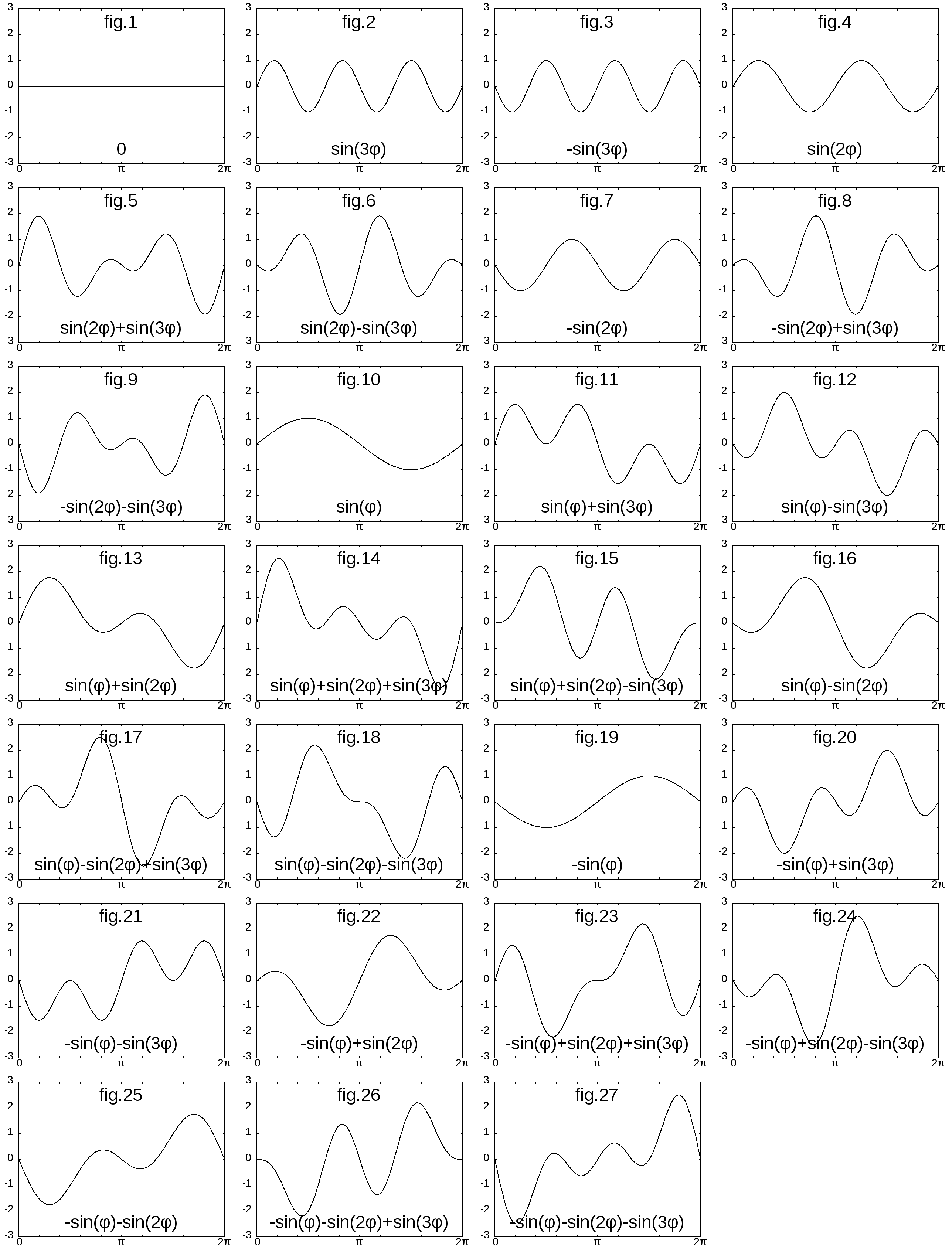

fig.1~27を参照して入力信号を特定し、表1を用いて正しい合成信号を求める。

信号合成機:

合成機による波形は、3つの調波成分の加算合成により生成される。

g(φ) = C1・sin(φ) + C2・sin(2φ) + C3・sin(3φ)

係数C1, C2とC3はスイッチS1, S2, S3を用いて調節する。

どのスイッチも、以下の3つの係数のうちのいずれかの状態にすることができる。

- 0(調波成分を出力に含めない)

- 1(調波成分を正の係数で加算する)

- -1(調波成分を負の係数で加算する)

!!! 注意 - スイッチS1, S2とS3の配線は無作為に入れ替わっている !!!

各係数はスイッチS1, S2, S3により排他的に調節できるが、 どのスイッチが係数C1, C2, C3のうちのどれを調整するのか、また、スイッチをどの位置に切り替えると係数がどの値になるのかは不明である。

- ヒント1:スイッチの配線を判別するにはまず、合成波が定数信号(fig.1参照)になるようにスイッチを切り替えるとよい。判別がしやすくなるだろう。

- ヒント2:判別済みのスイッチの配線とその配置を照らし合わせ、合成機で同じ波形を作ることで入力波が特定しやすくなる。

- 更なるヒント:うまい具合にスイッチを調節して合成波形を見ることで、最低3回の調節で各スイッチの配線を完全に特定できる。